“千万工程” “晋”在“浙”里学:嘉兴平湖篇

开栏语

庭院里练不出千里马,花盆里长不出参天松。为深入贯彻落实市委关于聚焦“六大战略定位”、用好“六化工作方法”、深化拓展“十点体会”、持续抓好“十件大事”,高效推进“21项重点工作”和“37项重大项目”的决策部署,在今年我市年轻干部实践锻炼“五大行动”中,市委组织部从市县农业农村部门、乡镇基层一线精心选派15名年轻干部,带着“晋城之问”远赴“千万工程”经验发源地、全国共同富裕示范区——浙江省问道取经。

三个月的实践锻炼中,15名干部深入浙江省田间地头,在“千村示范、万村整治”中领悟真谛,在“千村精品、万村美丽”中学习要义,在“千村未来、万村共富”中探索真理,通过对标先进、找准差距、提升能力,深度解析“浙江密码”,把更多“浙江路径”转化为符合晋城发展实际的“本土解法”。

其中,5名来自乡镇基层一线年轻干部奔赴嘉兴平湖市,以问题为灯、以思考为桨,深度探寻“千万工程”的基因密码,誓将灼灼“浙江经验”,淬炼为务实“晋城答案”。

今日请看第二篇:嘉兴平湖篇

借工业思维育新农业

循绿水青山铸金饭碗

现代化农业路在何方?

——用科技赋能沃土 像发展工业一样发展农业

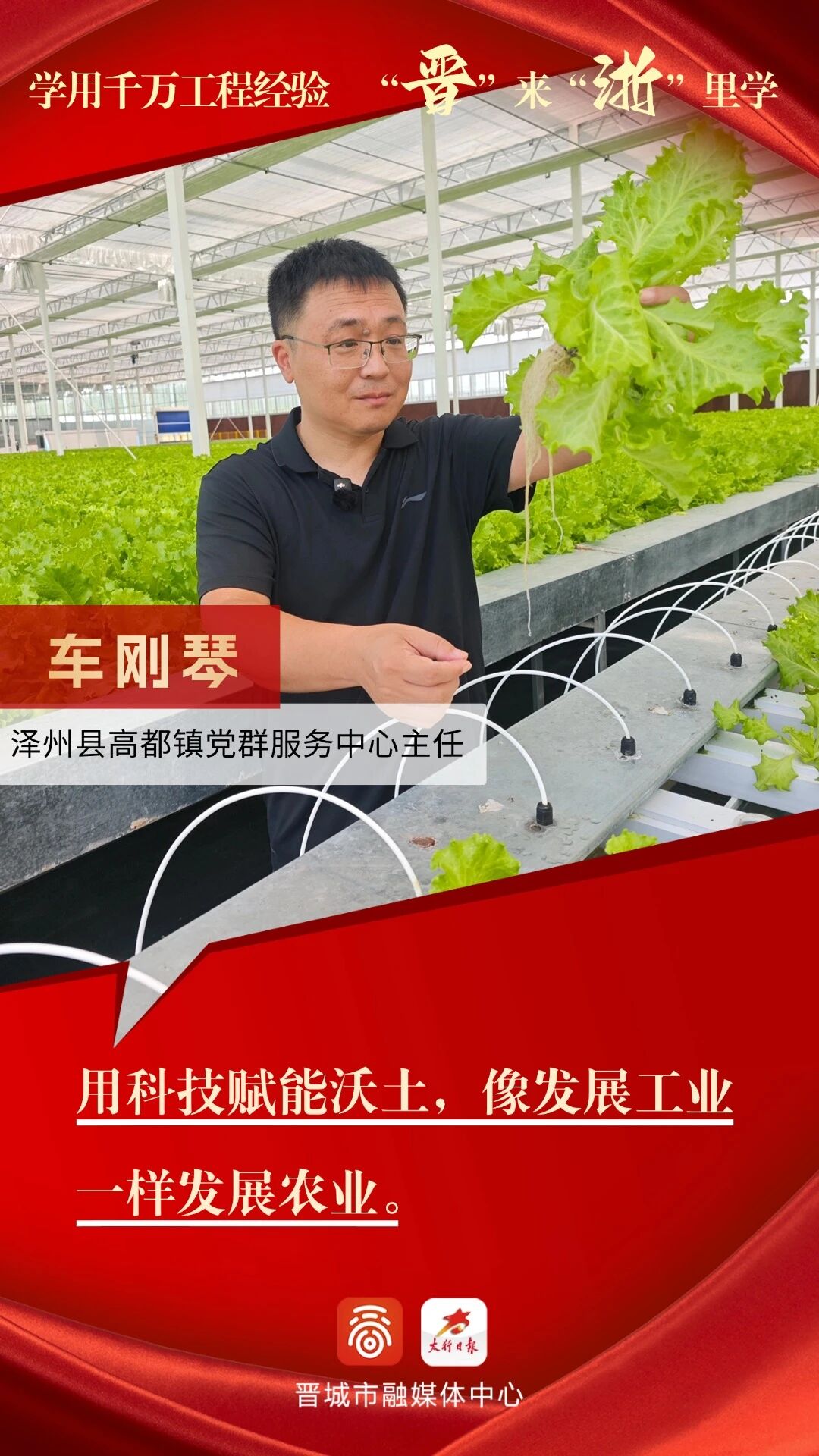

“我们像发展工业一样发展农业。”当泽州县高都镇党群服务中心主任车刚琴走进浙江省首个农业经济开发区——平湖市农开区,这句当地干部常挂嘴边的话,瞬间抓住了他的思绪。

“发展农业能像工业一样?”那一夜,车刚琴辗转难眠:泽州同样是农业大县,粮食播种面积常年稳定在75万亩以上,总产达2.25亿公斤,不仅被誉为“全国粮食生产先进县”,更是优质小杂粮标准化示范基地。能不能从浙江这片热土中,为泽州农业现代化寻到一条新路?

怀揣着问题找答案。第二天车刚琴一头扎进了平湖农开区的标杆企业——浙江后稷智能科技有限公司。眼前的一幕让他震撼:翠绿的蔬菜在自动化流水线上整齐排列,从码垛、定植到移栽、培管,全程无人工干预,像极了精密运行的“蔬菜工厂”。

▲车刚琴在浙江后稷智能科技有限公司学习现代农业先进技术。

像工业一样发展农业,在这里有了生动注脚。车刚琴一边看、一边想:我们泽州也发展智慧农业,尝试南果北种、鱼水共生,但一些环节仍然依赖人工参与,自动化程度与南方还有差距。这种全自动流水线生产方式,提升60%工率、30%产量,不正是工业思维发展农业,藏粮于地、藏粮于技的现实演绎吗!

“这样的‘黑科技’在我们这里比比皆是。”平湖农开区农业发展办招商科科长陆洲带着车刚琴接连走访了多家标杆示范企业,如数家珍:“我们不搞简单的规模化种植,而是发展农业科技‘样板间’,做给全国看、带着全国干,打造中国的‘农业硅谷’。比如刚才那套蔬菜智慧管理系统,已经在全国推广落地了36个项目。”

一路看、一路听,车刚琴逐渐意识到:这里的农业,早已超越传统“一产”范畴,走向深度融合。更让他惊叹的是,平湖农开区搭建的AI农业数据平台,将农业数据变为可售资源,重构了农业价值链,实现了从“卖产品”到“卖数据”的跨越,创造了农业服务业方面新的商业模式和盈利点。

“他们实现了从物理资产到数字资产的跃迁。未来顶尖的农业企业,或许不再是最大的种植商,而是最佳的数据服务商。”深受触动的车刚琴,也在思考中看到了晋城农业的新可能。“我市正推进现代服务业提质增效,整合组建了150家平台公司。农业平台经济如何破题?浙江的模式,正是一个极好的启示。”

梳理学习实践心得,车刚琴将平湖农开区“像发展工业一样发展农业”的理念提炼为三大关键:一是智慧化赋能,打造自动化生产线,革新农业生产方式;二是全链延伸,推动农业从“卖产品”向“卖数据、卖服务”转型,重塑产业价值;三是模式创新,打造可复制推广的农业科技“样板间”,输出技术与标准。

▲车刚琴参加平湖市农开区(广陈镇)干部量化分类考核工作会议。

“感谢组织派我到全国先进的农开区实践锻炼。在亲眼所见和亲身所感中,我找到了差距,更明确了方向。”车刚琴感慨道:“我想我已经找到了推动泽州农业现代化的新抓手,那就是运用工业思维科技赋能农业,让传统农业提档升级,成为富民强县的新引擎。”

如何定义未来乡村的模样?

——用绿水青山挥棒 击出乡村振兴“本垒打”

8月中上旬,2025年全国青少年棒球锦标赛U10组比赛在浙江省林家埭镇徐家埭村火热开赛,在林家埭镇跟班学习的城区北石店镇党委副书记张浩置身现场,心潮澎湃:“难以想象,一场全国性的赛事竟然在一个村子举办,而这样级别的赛事,这个村子已经举办了50多场!”

这个让张浩连连称赞的徐家埭村,正是浙江省首批“未来乡村实践基地”之一。十多年前,这里还是浙北平原上一片平平无奇的低洼地,村民以养猪、养鸭为业,村庄环境脏乱,村民收入非常有限。短短十余年,在“千万工程”的引领下,徐家埭村旧貌换新颜,绿水青山也成了老百姓手里的金山银山。

▲林埭镇徐家埭村国际棒球场。

“徐家埭村是将‘美丽环境’转化为‘美丽经济’的典型样板。”张浩坚定地表示,“我们晋城生态基础也很好,我来实践锻炼就是要学习‘两山’理论的转化路径,把真经带回家。”

走进现场、深入实践,方能求得真知、学到真经。在徐家埭村实践锻炼时,张浩刚进村就察觉到了“不寻常”:庭院整洁、道路干净,可一路走来,却看不见垃圾桶的踪迹。“垃圾桶这么少,环境反而这么好,到底是怎么做到的?”

徐家埭村党委副书记陆秀琴一语道破了关键:“不是靠藏,而是靠治!”原来,该村推行垃圾分类精细管理:每150户配一名收集员,每200户设一名监督员,智能垃圾回收车直接开到村民家门口,AI自动识别、错投即退、实时称重、数据上传,家家户户实现了垃圾不落地、日日清。

一边听陆秀琴讲解,一边对照晋城的实践,张浩陷入沉思:“我市也在推进垃圾分类,与浙江相比,我们还有哪些提升空间?”

▲张浩在林埭镇徐家埭村了解垃圾分类智能化管理平台。

为解开疑团,他走进农户家里蹲点观察,渐渐拨开了迷雾:徐家埭村没有机械套用城市垃圾细分法,而是从农民实际生活习惯出发,将垃圾简化为“易腐垃圾”和“其他垃圾”两类,老百姓记得住、分得清,参与度自然高了起来。“他们聚焦的不是‘理论上该怎么分’,而是‘实际中怎么才能分对’。”张浩在实践笔记中总结:精细治理的生命力,不是一味提高标准、照搬照抄,而是贴近实际、尊重规律。

生态,是最普惠的民生,也是最亮的招商名片。徐家埭村没有辜负这一片绿水青山,以生态为基、用创意开路,“无中生有”建起全国首座乡村棒球场,以棒球为支点,延伸出集赛事、旅游、餐饮、民宿、采摘于一体的复合产业链,把“绿叶子”变成“金票子”。四年时间,村集体经济从不足200万元跃升至1500万元,实现了从浙北洼地到“中国棒球第一村”的精彩蜕变。

亲眼目睹“一场球带火一个村”的张浩深受触动:“绿水青山不会自动变成金山银山,关键要找准转化路径。徐家埭村‘无中生有’闯新路,让环境优势运营出了经济价值。”

他不由联想到晋城——这座坐拥八百里太行最美风光、多年蝉联山西森林覆盖率榜首的“绿色明珠”。“我们也涌现出了金翠丈河、慢享釜山等一批特色村,未来差异化发展的步伐还可以更大。”张浩认为,不妨借鉴徐家埭模式,开辟“人无我有”特色路径,用绿水青山“挥棒”,打出晋城的“全垒打”。

“这次跳出晋城、走进浙江的沉浸式跟班学习,令我视野大开、理念一新。”实践锻炼结束之际,张浩表示,感谢组织给予的宝贵机会,将立足晋城实际,转化“徐家埭经验”,因地制宜打造“北石店样板”,努力把学习成果转化为推动晋城乡村全面振兴的实际成效。

问道浙里,寻策晋城。与车刚琴、张浩同赴平湖的三名干部,同样一头扎进平湖乡镇,如“解剖麻雀”般细致审视、探求本源,努力解码浙江基因,将鲜活经验锻造成破解晋城难题的一把把“金钥匙”。

“新仓镇推动农业主体、科技、区域与产业合作,构建了‘共富工坊’体系、‘一村一品’产业格局、粮食全产业链和农文旅综合体,为我们挖掘本地合作潜能提供了借鉴。”高平市神农镇副镇长许伟宇表示,“这份收获源自组织的培养,我将把所学转化为推动晋城乡村振兴的实际行动,以实绩回报组织的信任与期待。”

▲许伟宇在新仓镇参加推进和美乡村片区建设工作。

“林埭镇三个月的实践锻炼,磨砺了我处理基层问题的韧性,让我从‘知’的层面进一步向‘行’的方向跨进。”陵川县西河底镇综合便民服务中心主任常亚敏表示,林埭镇构建了可持续的共富生态,为乡村振兴提供了系统性解法。“我将结合自身工作实际,在便民窗口精准推送返乡创业、产业扶持信息,当好共富‘播种机’,以实干嫁接‘浙江经验’,赋能乡村振兴。”

▲常亚敏在林埭镇便民服务中心座谈了解该中心运行机制。

“实践锻炼为我打开了眺望前沿的窗口,让我以更高站位、更宽视角审视工作,受益匪浅。”沁水县固县乡党群服务中心主任赵金彪理清了工作思路:“探索‘村企合作’,精准嫁接企业资源与乡村需求,发动‘乡贤反哺’,激活本土力量共建家乡。总之要把曹桥‘抱团发展、务实创新’的精神带回沁水,让浙江经验开花结果。”

▲赵金彪参加曹桥街道农业条线工作例会。

跨越山海,皆为收获;扎根泥土,终得成长。五名干部带着“晋城之问”而去,满载“浙江之答”而归。当笃行与真知交汇激荡,当实践与理念相融共生,“千万工程”的“晋城方案”将在持续深化中积蓄新力量,为全面推进乡村振兴注入更加澎湃的动能